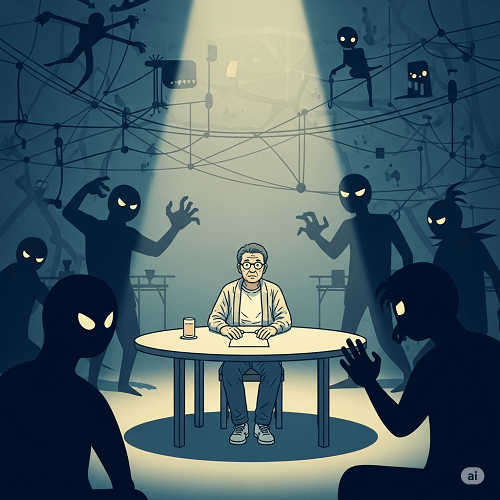

「ディープステート」――この言葉を聞くと、まるでSF映画のような秘密組織が頭に浮かぶかもしれません。公式な政府の裏側で、金融、産業、官僚、諜報機関といったエリートたちが密かに国家を操っているという、いわば「影の政府」を指す陰謀論です。

この壮大な話が、私たちの日常、特に私のような独身の中年男性の生活にまで影響を及ぼしているとしたら・・・私はそんな妄想をしてしまうのです。さて、あなたは信じるでしょうか?

ディープステートとは何か?

「ディープステート」とは、確固たる証拠がない陰謀論のはんちゅうに属します。しかし、多くの人が、

「世の中の大きな流れは、一部の権力者によって作られているのではないか」・・・という漠然とした不安を抱いているのも事実です。

ここで言う「ディープステート」は、必ずしも特定の個人の集団を指すのではなく、「選挙で選ばれない、しかし社会に多大な影響力を持つとされる既得権益層や官僚機構、特定の財界、そして彼らが形成する非公式なネットワーク」という、より広い意味合いで捉えてみましょう。

独身おじさんの生活と「隠された社会のカラクリ」

では、そんな「ディープステート」が、なぜ私のような独身の中年男性(ここでは「独身おじさん」と親しみを込めて呼ばせていただきます)の生活と結びつくのでしょうか? 直接的な操作があるとは言えませんが、間接的な影響は考えられます。

経済・雇用環境の変動

もし「ディープステート」が、特定の業界や企業に有利な政策を推し進めるとすれば、それは市場競争のゆがみを生み、結果として雇用形態や賃金水準に影響を与えます。例えば、非正規雇用の増加や賃金の上昇抑制は、特に独身男性にとって将来への不安を増大させ、結婚や家庭を持つことへのハードルを上げる一因となるかもしれません。

また、社会のデジタル化やグローバル化が急速に進む中で、旧来型のスキルが陳腐化し、新しいスキル習得の必要性が高まっています。この流れを一部のエリート層が主導しているとすれば、変化に適応できない独身おじさんが取り残され、経済的に不安定になるリスクも考えられます。

メディアが作り出す「理想のライフスタイル」

テレビ、YouTube、SNS、そしてそれらで流れるCM。私たちは日々、膨大な情報と広告にさらされています。もし「ディープステート」がメディアを通じて世論や価値観を形成しようとしているとすれば、それが独身おじさんの心理に影響を与える可能性は否定できません。

例えば、「消費は美徳」、「特定のモノを持つことが幸せ」、「華やかな生活こそが成功」・・・といったメッセージが繰り返し発信されることで、私たちは知らず知らずのうちにそれに影響を受けます。独身男性が「モテるためには高級品が必要」、「もっと稼がなければ」、「もっと若々しくいなければ」・・・といったプレッシャーを感じ、消費行動をうながされる、あるいは劣等感を抱くような状況が生まれることがあるかもしれません。これは、社会が作り出す特定の「理想像」と、現実の自分のギャップに苦しむ一因ともなり得ます。

「孤立」の促進?

現代社会では、家族や地域とのつながりが希薄になり、個人が孤立しやすい環境があります。特に独身男性は、仕事以外の人間関係を築きにくい傾向があるとも言われます。もし、ディープステートが社会の分断や個人の孤立を助長するような政策(例えば、コミュニティ活動への支援削減など)を意図的に進めているとしたら、それは、間接的に独身おじさんの精神的な健康や幸福感にも影響を与えるでしょう。

まとめ・・・疑いの目を持つことの重要性

もちろん、これらはあくまで「もしそうだとすれば」という仮説の域を出ません。私のような孤独な独身おじさんの生活に影響を与えているのは、経済のグローバル化、少子高齢化、技術革新といった、より広範で目に見える社会構造の変化であると考えるのが自然でしょう。

しかし、「ディープステート」という概念が私たちに突きつける重要な問いがあります。それは、「社会の意思決定は本当に透明で公正なのか?」、「私たちは本当に、自分で考えて行動しているのか?」・・・というものです。

「ディープステート」を信じるか否かにかかわらず、私たちが情報を受け取る際に常に批判的な視点を持つこと、そして複数の情報源から事実を確認することの重要性は変わりません。大手メディアだけでなく、政府の公式発表、専門家の分析、統計データなど、多様な情報源に目を向け、自分自身の頭で考える習慣を持つことが、「隠された社会のカラクリ」に惑わされないための第一歩となるでしょう。

私のような孤独な独身おじさんにとってのありふれた生活も、実は複雑な社会構造の中で成り立っています。その構造を理解しようとすることが、私たち自身の生活をより豊かにし、より良い社会を築くための第一歩となるのではないでしょうか。